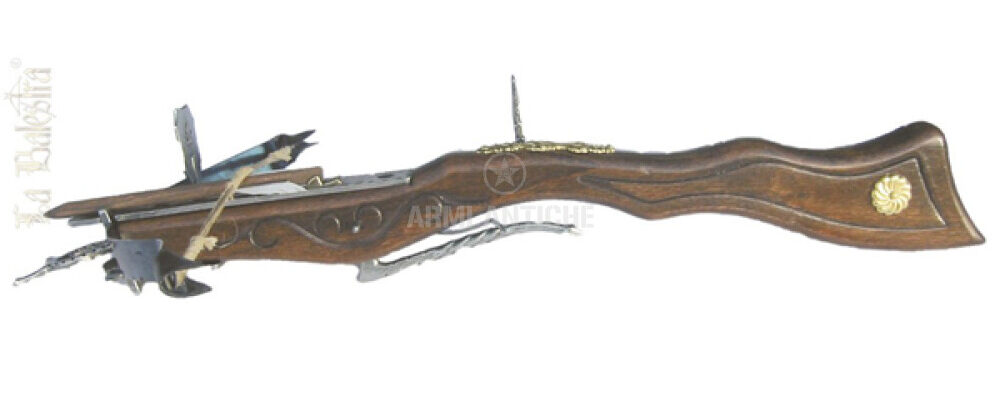

Balestre storiche del XV secolo , quando l’arte della guerra diventa collezione

Nel cuore dell’Europa medievale, tra castelli di pietra, tornei di cavalleria e battaglie che cambiavano il corso dei regni, c’era un’arma silenziosa ma letale: la balestra. Più precisa della freccia tradizionale, più potente di un arco lungo, la balestra del XV secolo era il drone del suo tempo — un dispositivo tecnologico avanzato, capace di perforare armature e decimare ranghi nemici con una semplice scocca. Oggi, quelle stesse armi non servono più a combattere, ma a raccontare. Sono oggetti di collezione, pezzi da museo, strumenti viventi per chi vuole rivivere l’epoca d’oro del Medioevo.

La nascita di un’arma che rivoluzionò il campo di battaglia

All’inizio del XV secolo, la balestra non era più un’arma da caccia o un’arma secondaria. Era diventata il cuore delle truppe mercenarie e dei eserciti regolari. Grazie a un meccanismo a gancio e a una corda di budello o fibra vegetale, poteva lanciare frecce con una forza tale da trapassare l’acciaio a oltre cento metri. A differenza dell’arco lungo inglese, che richiedeva anni di allenamento per essere usato con efficacia, la balestra si caricava in pochi secondi e poteva essere maneggiata da un soldato con un addestramento minimo. Questo la rese un’arma democratica, capace di mettere sullo stesso piano un contadino e un nobile. Eppure, nonostante la sua potenza, fu spesso demonizzata dalla chiesa e dai cavalieri, che la consideravano “poco nobile” perché non richiedeva abilità personale. Una critica che oggi suona ironica, visto che la storia ricorda più i risultati che le intenzioni.

Le balestre oggi: tra musei e rievocatori

Oggi, le balestre storiche originali del XV secolo sono rarissime. Poche centinaia sono sopravvissute, conservate in collezioni private, musei d’arte militare o nelle torri di antichi castelli. Alcune, come quella esposta al Museo dell’Arma Bianca a Brescia, mostrano incisioni finissime sui calcagni, decorazioni in madreperla e meccanismi in ottone che testimoniano un’artigianalità di altissimo livello. Non erano solo strumenti di morte, ma opere d’arte. Chi le possiede oggi non le compra per usarle, ma per custodirle. Il mercato del collezionismo è molto selettivo: una balestra autentica, completa di corda originale e frecce, può valere decine di migliaia di euro. Ma non serve essere milionari per avvicinarsi a questo mondo. Molte associazioni di rievocazione storica producono repliche fedeli di balestre storiche , realizzate con legni antichi, corde di canapa e punte in acciaio forgiate a mano. Queste repliche non sono semplici giocattoli: sono strumenti funzionanti, usati durante eventi come la Festa della Balestra a San Gimignano o le giornate medievali di Ferrara, dove i rievocatori dimostrano tecniche di carica, mira e lancio con la stessa precisione dei soldati del Quattrocento.

La scienza nascosta dietro ogni scocca

Cosa rende una balestra del XV secolo così affascinante dal punto di vista tecnico? La risposta sta nella sua meccanica.

A differenza degli archi, che si caricano con la forza delle braccia, la balestra usa un sistema di leva o una manovella per tendere la corda. Questo permette di accumulare molta più energia, trasformandola in velocità e penetrazione.

I meccanismi più sofisticati, come il “crank” o la “windlass”, erano veri e propri ingegni meccanici, con ingranaggi di legno e metallo che ricordano i primi orologi da torre. I maestri balestrieri erano considerati artigiani di alto livello, spesso appartenenti a corporazioni segrete. Alcuni di loro firmavano le loro opere, lasciando segni invisibili a occhi non allenati: una scanalatura particolare, un tipo di legno esotico, un segno di carboncino sulla staffa. Oggi, i restauratori usano raggi infrarossi e analisi chimiche per scoprire queste firme nascoste, quasi come se stessero decifrando un codice medievale.

Perché ancora oggi ci affascinano?

Forse è il contrasto tra la loro semplicità apparente e la complessità nascosta. Una balestra non ha pulsanti, non ha batterie, non ha algoritmi. È fatta di legno, corda e metallo. Eppure, con questo poco, poteva cambiare il destino di una battaglia. Oggi, in un mondo dove tutto è digitale, veloce e virtuale, la balestra ci ricorda che la tecnologia non è solo elettronica: è anche ingegno, pazienza, mani che lavorano il legno con rispetto. Per chi la tiene tra le mani, non è solo un’arma del passato. È un ponte. Un modo per toccare concretamente un’epoca in cui la forza non era misurata in megapixel, ma in libbre di tensione. E forse, proprio per questo, non smetterà mai di affascinare.